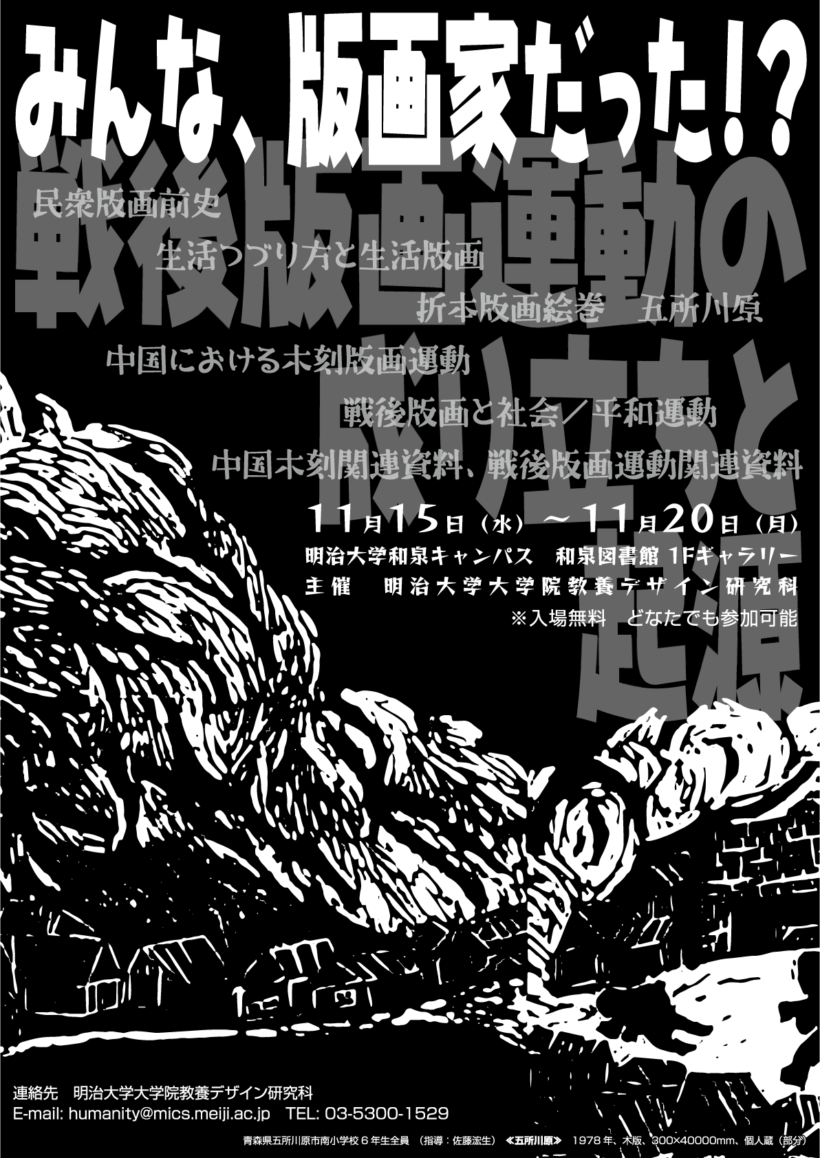

昨年11月にお手伝いした、明治大学和泉キャンパス 和泉図書館1階ギャラリーで開催された、戦後版画運動に関する資料展示『みんな版画家だった!? 戦後版画運動の成り立ちと起源』について、丸川哲史さんの報告が掲載された、明治大学大学院 教養デザイン研究科 紀要をいただきましたので、資料としてこのサイトにも残しておきます。2019年の「いすみあ」には、2018年に特定課題講座で発表した「神話と共同体〈プロメテウスとしてのヴァン・ゴッホ〉」についての報告も掲載されています。

izumiaカテゴリー: 民衆芸術

みんな、版画家だった⁉

企画段階からお手伝いしている、戦後版画運動に関する資料展示

『みんな版画家だった!? 戦後版画運動の成り立ちと起源』

11月15日(水)~11月20日(月)まで、明治大学和泉キャンパス 和泉図書館1階ギャラリーで開催されます。明大生以外でも観ることができますので、ぜひいらしてください。

※開館時間は以下になります。

平日 8時半~21時半/映像:16時半まで

土曜 8時半~19時/映像:16時半まで

日曜 10時~17時/映像なし

一錢亭文庫

ペットボトルと農民芸術

天沼弁天池公園にはいくつかのペットボトル風車が回っている。CDやペットボトルが回っているのは、田んぼや畑の鳥よけで、案山子のような農民芸術だと思っていた。ネットで調べてみると、ペットボトル風車は子供たちの工作として広まっているらしい。昔の家庭ごみを使った工作と言えば、かまぼこ板と決まっていた。ただ、何を作ったかさっぱり覚えていない。今や工作はペットボトルなのだなと思う。ペットボトル風車にモーターを取り付けて風力発電の実験もしているらしく、自然エネルギー/エコロジー教育にも使われているとのこと。マイクロプラスチック汚染の元凶のように扱われているペットボトルは農民芸術を広めているのだ。☆ペットボトルはリサイクルへ。

Lomography

インスタグラムを見ているとロシアのアマチュア写真に面白いものが多い。民衆芸術はやはりロシアなのだ。ソビエト時代にレニングラード光学器械連合(LOMO)が作ったLC-Aという日本のカメラのコピーがあるのですが、その品質の悪さによる偶然性や味のある描写には熱烈なファンがいて、ロモグラフィーという芸術運動も起こったそうです。いわゆるトイカメラの起点となるこのカメラをウィーンのロモグラフィー社が引き継ぎ、現在も発売されています。このロモグラフィー社が面白くて、今どきフィルムカメラやフィルムの新製品を出し続けています。ロモグラフィーのコミュニティサイトには容量無制限で写真をアップできるアルバム機能もあって、特に制約があるわけでは無いのですが、そのほとんどはフィルム写真です。フィルムやフィルムカメラの参考に見ていたのですが、思い立って自分も登録してみたところ、lomography.jpが毎月10点ピックアップしているコーナーに選ばれていて、自分の民衆芸術度が評価されたようで嬉しかった。

https://www.lomography.jp/magazine/346310-lomography-trending-photo-of-april

農民芸術の興隆と文明の没落

自由芸術大学の読書会で、宮沢賢治『農民芸術概論綱要』を読んでいる。賢治がその理想を実践しようとするマニフェストともいえる芸術論だ。農民芸術概論綱要 第2章の「農民芸術の興隆」のメモにその名前も出てくる室伏高信のベストセラー『文明の没落』に影響を受けて書かれたとされる。

ヒトラーの『我が闘争』も翻訳した室伏は戦前・戦中。戦後と思想的変節を繰り返し、戦後には日和見主義者の烙印を押され、論壇から追い出される。現在、室伏について語る人は皆無だ。『農民芸術概論綱要』を検証するためには『文明の没落』を読むことが必要なので、賢治のメモに引用の多い「文明の没落(その二)」をPDFにまとめた。『農民芸術概論綱要』の何が正しくて、何が間違っているのかを測ることが出来るかもしれない。

室伏高信「文明の没落(その二)」

農民芸術概論綱要

「芸術とは何か?」という問いを立てる時に、多くの人たちが立ち止まって考えることになる、宮沢賢治の『農民芸術概論綱要』。「芸術をもてあの灰色の労働を燃せ」、「風とゆききし 雲からエネルギーをとれ」という名句ともに、「永久の未完成これ完成である」という批判の多い文節で閉じられるこの要綱は、岩手国民学校で講義した「農民芸術論」をまとめたものだ。この綱要を書いたのち、二月後には近代農業と農民芸術の学校「羅須地人協会」の設立を宣言し、理想の実践を試みました。

自由芸術大学の読書会で、マロリ・フロム『宮沢賢治の理想』の「農民芸術概論綱要」注釈を参照しながら読んでいます。しばらく続きそうなので、ぜひご参加ください。

民衆芸術運動(47)

若い男女が親しく受講しているのを見た村の人たちから、小学校で行うのは児童の教育上良くないとの批判があり、二回目の農民美術講習会は金井正の経営する養蚕業の蚕室で開かれた。部屋の広さが限られていたので、新規には受講生を募集しなかったが、二千三百四十六点もの農民美術を完成させ、終業後には昨年同様、神川小学校で展覧会を行い、日本橋三越で展示即売会を開催した。さらに大阪の三越でも展示即売を行い、売れ残ったのは十四点だけであった。『中央美術』は山本鼎の特集を組み、新聞記者でロシアの十月革命に遭遇し記事を書いたこともある大庭柯公は、寄稿した「民衆の芸術的才能」で、農民美術をプロレタリア芸術として捉えている。

開始以来僅か二年目、精確に言えば農閑の二百日目に出来上がった手際として、その出来栄えの見事なことに驚いたものである。勿論その模範はこれをロシアの農民美術に採ったものであるが、兎にも角にも初めて日本で生まれたプロレタリアの新芸術として、斯程な短時日の間に斯程な製作を生み出し得たことは、本来プロレタリア自身に芸術的素質が実在しておる為であって、その実在が些少な誘発に会って、斯くも本質を発揮した所以に他ならない。

鼎は政治的な社会運動には関わらなかったが、自由画教育、農民美術運動が社会主義者の言う民衆芸術につながっていることは十分意識していた。エッセイ「美術家の欠伸」の一説に記している。

美術が常に富裕者に奉仕して栄えた。という需要関係に認める場合にそれに論はないよ、が、しかし本来美術は単に己れを好む利己主義者で、決して労働階級に背をむけているのではなく、労働階級が美術に背をむけているんだよ。だからいつか彼らが美術を求めるようになれば、美術は彼らに順応するにきまっているのだ。美術には国境はないというが階級もないんだ。――さて、彼らの雰囲気からどんな美術が生まれるか、いわゆる貴族的な美術に対してどんな創意が示されるか?これはすこぶる興味ある問題なんだ。 (八年八月十八日信州長倉村にて)

民衆芸術運動(46)

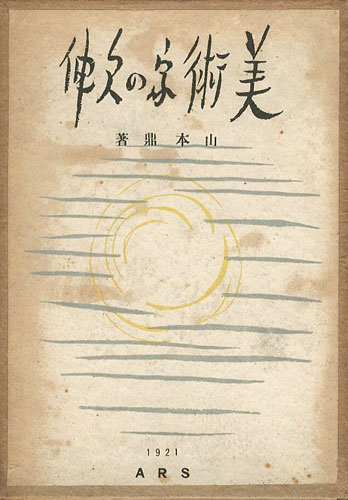

大正九(一九二〇)年、日本橋三越での第一回農民美術製作品展覧会を終えても、山本鼎は休むまもなく奔走した。六月には大阪朝日新聞社主催の「世界児童自由画展」で講演を行い、美術雑誌『みずゑ』に「農民美術建業の趣意及其経緯」を寄稿、翌月には『中央公論』誌で「自由画教育の要点」を発表する。「自由画教育の要点」に関しては翌月の『中央公論』でいくつもの批判が掲載され論争も起きるが、自由画教育が各地に伝わるきっかけにもなっている。翌年には、日本児童自由画協会を日本自由教育協会に改変し、童謡作家の北原白秋、作曲家の弘田竜太郎、児童劇作家の斎田喬、小説家の畑耕一、アルス出版の北原鉄雄らを新たに同人として、絵のみならず芸術一般に関しての自由教育の必要性を発言するため『芸術自由教育』誌を刊行した。

「芸術教育」という、無形な大建築がはじまる

そして、この雑誌が、その設計事務所だ。

ここには、たくさんな技師が入る。

愛と、

智恵と、

勇気と、

自由をもった、たくさんの技師に

——『農民美術』創刊号

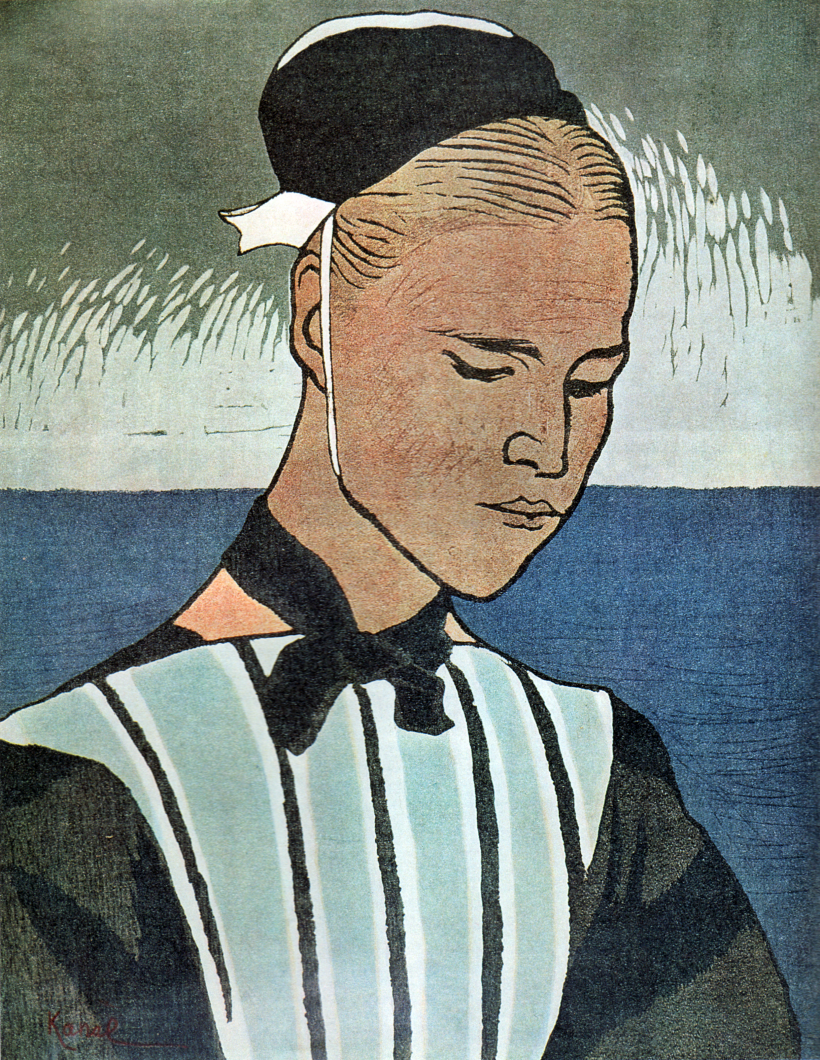

大正九(一九二〇)年の夏には、星野温泉のアトリエに滞在し、版画の代表作となる『ブルトンヌ』を完成させる。版画を芸術として発信していくために、鼎が設立した創作版画協会だったが、新進の版画家も輩出され、抽象表現よりの版画が多くなっていくとともに、リアリズムを是とする鼎の作品も過去のものとなっていったのだろうか、この作品を最後に、ほとんど版画を制作しなくなる。創作版画という言葉を生み出し、現在も「日本版画協会」として続く「日本創作版画協会」を立ち上げた鼎の美術作品としての版画は、生涯で三十点ほどしか制作されていない。

民衆芸術運動(45)

文芸に親しみ、自ら詩歌や戯曲を書いていた田中智學は『佐渡』が新文芸協会によって上演され、出演者数名が国柱会の会員になったことをきっかけに、大正十一年、文芸、芸術を法華経的に開顕教正し文芸布教活動を行うとした「芸術の霊化」宣言を講演会で発表し、演劇をメインに学習所も開き、文学から声楽、体術、絵画までもを教育しようと「国性文芸会」を設立した。

世には芸術のための芸術といって芸術は方便ではないというものがあるが、一体芸術とは人間のものなのか、人間以外のものなのか、人間のものであるかぎり、人間の為の芸術であって、芸術の為の人間でないことは自明の事である。人間の為とは必ずしも低級勧善懲悪の意味でない。人間の全精神全生活を意味する。芸術のための芸術という観念は、単に専門芸術家の芸術観念としてのみ一部分妥当なので、之を以って全き芸術の標語とするならば、それは人間の全精神生活を芸術の奴隷とするもので、未究竟の芸術観である。国性文芸会は、全き芸術の中、我が国民性の中の普遍妥当的方面を発揮し、及び日蓮主義の真面目を芸術に表現する為に生まれた 「国性文芸会開会式近づく」 『天業民報』 大正十一年十一月四日

智學は日本橋三越での「農民芸術練習所」展示会の成功に影響され、国性文芸運動の中に民衆芸術の要素を取り入れたと思われる。しかし、本間久雄が民衆芸術論争の始まりに定義付けた、大衆教化としての芸術を超えるものではなかった。