タグ: 民衆芸術

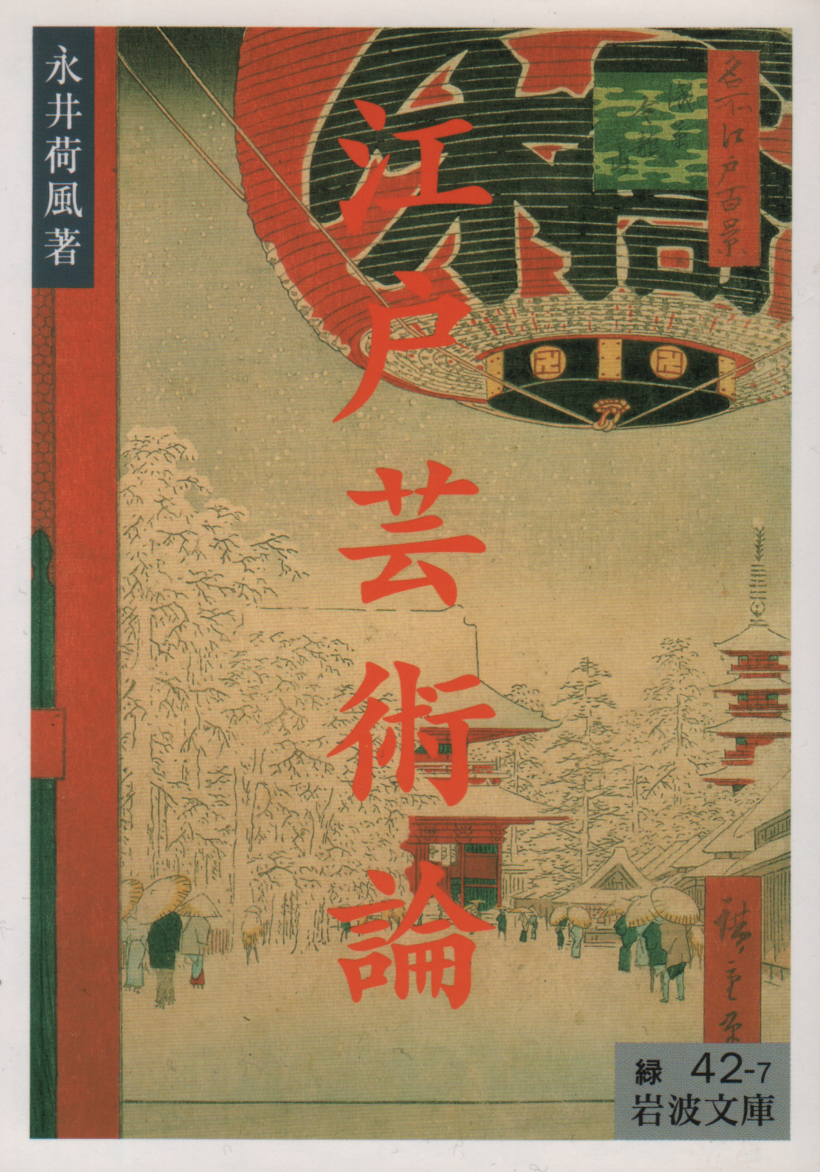

永井荷風『江戸芸術論』

というわけで、ゴッホの話をすることにした。『ゴッホの日記』を中心に話すつもりだが、浮世絵について触れないわけにはいかない。本棚に永井荷風の文庫『江戸芸術論』を見つける。いつ買ったのか、ちゃんと読んだかどうかは忘れてしまっているが、目を通すと、今回話そうと考えていることに大いに関わるものだった。

…特殊なるこの美術は圧迫せられたる江戸平民の手によりて発生し絶えず政府の迫害を蒙りつつしかも能くその発達を遂げたりき。当時政府の保護を得たる狩野家の即ち日本十八世紀のアカデミイ画派の作品は決してこの時代の美術的光栄を後世に伝ふるものとはならざりき。しかしてそは全く遠島に流され手錠の刑を受けたる卑しむべき町絵師の功績たらずや。浮世絵は隠然として政府の迫害に屈服せざり平民の意気を示しその凱歌を奏するものならずや。官営芸術の虚妄なるに対抗し、真性自由なる芸術の勝利を立証したるものならずや。宮武外骨氏の『筆禍史』は委ぶさにその事跡を考証叙述して余すなし。余またここに多くのいふの要あるを見ず。

宮武外骨の『筆禍史』も読まなければならなくなってしまった。

Trans Local Exchange and Trading System

地域通貨は個人が発行する貨幣なのだが、現行の債権(借用書)としての貨幣に倣ったシステムであり、結局、負債を抱える人が出てくる。債権でない貨幣は金貨のようなそれ自体に価値があると信じられている『物』なのだが、ここにきて『仮想物』としてのビットコインという新しい貨幣が出現した。いわゆるエコマネーをブロックチェーンの仕組みを使って作れば、理想的な地域通貨が作れるのではないだろうか。その場合、中心の無いグローバルな仮想通貨は地域通貨/LETS(Local Exchange and Trading System)とは言えないので、TLETS(Trans Local Exchange and Trading System)と名づけることにする。まだ考えがまとまっていないのだが、来年、自由芸術大学で実験的に既存のオルトコインを使った〈TLETS〉交換を始めてみようと思う。いつかアカデミーコイン、アートコインのようなオルトコインが出来ることを期待して。

芸術と政治をめぐる対話

自由芸術大学の読書会で11月1日(水)から、《ミヒャエル・エンデ/ヨーゼフ・ボイス『芸術と政治をめぐる対話』を読む》を行うことにした。FB上では評判が良い(リーチが多い)ようだが、だからといって参加者が増えるというわけでもないのは、SNSの「存在の耐えられない軽さ」なのだろう。絶版なのか、Amazonで検索すると19,157円という法外な値段をつけているところもあるが、3,000円前後で買えるようだ。岩波文庫にでも入れてほしい。

ライナー・ラップマンが書いた序文を紹介します。

はじめに

この本の成立事情について、詳しくお話しよう。ヨーゼフ・ボイスとミヒャエル・エンデに対談してもらおうという考えが実現するまでに、二年かかった。一九八五年二月八日から十日にかけての週末は、待ち望まれた日であり、たしかに私たちの仕事の頂点でもあった。金曜の午後、ミヒャエル・エンデは、彼の本の出版元であるエディチオーン・ヴァイトブレヒトの二人――つまり社主のヴァイトブレヒト氏と、編集者のホッケ氏――といっしょに到着した。ヨーゼフ・ボイスは、FIU(自由国際大学)事務局のウルリケ・ハーベルといっしょに、電車でやってきた。

午後のコーヒーを飲んで打ち解け、まだ子どもの叫び声が聞こえるうちに、会話がはじまった。そして夕食後、私たちの小さな話の輪には、いま挙げた人のほかに、FVA(アルゲンタール自由市民カレッジ)のメンバーが加わった。ミヒャエル・フール、ダグマル・クレミーツ=フール、マリタ・ラップマン=コップ、ミヒャエル・ライン、ベルント・フォルク、ガービ・フォルク、それに私。

翌日、アハベルクのフンボルト・ハウスでは、さらに多くのFVAの仲間が加わって、討論が行われた。そして日曜の午前、討論の成果が、ヴァンゲン・ヴァルドルフ学校の記念ホールで、千人をこえる聴衆に披露された。

ふりかえって見ると、金曜の晩の最初の会話が、いちばんおもしろかった。そこで、まずそれを本にすることにしたのである。この本に収めた写真は、どれもみんな、二日目か三日目のものである。

なぜ私たちは、FVAという枠のなかで、ヨーゼフ・ボイスとミヒャエル・エンデを会談させようと考えたのか? ふたりには共通の前提があったからである。ともに有名な芸術家であるふたりは、ルドルフ・シュタイナーの思想と真剣に取り組んでいたのだ。思想家で人智学者のシュタイナーは、第一次世界大戦後の混乱期に、『社会有機体の三層化』によって、現代の社会の状況を健康にしようと考えて、登場した思想家であり人智学者である。彼はその思想を、一本の赤い糸に結びつけた。その糸は、すでにフランス革命において輝いたものだが、とくにフリードリヒ・シラーはその糸を。書簡『人間の美的教育について』において、まったくちがったふうに撚り直した。シュタイナーは、単一民族国家の利害関係をこえて自由な《精神》を擁護した。《法》において民主的な平等を擁護した。連帯と兄弟愛をもとづいた《経済》を擁護した。その姿勢は、当時、左のイデオローグたちの車輪と右のイデオローグたちの車輪にはさまれてしまった。シュタイナーの思想がはらむ射程に気づいた人は、ごくわずかだった。その思想を自力で発展させることができた人は、数えるほどしかいなかった。すくなくとも第二次世界大戦後、まさに、「政治的なシュタイナー」と取り組みつづけている少数派のひとりが、ヨーゼフ・ボイスである。彼は、シュタイナーの思想の「地上ステーション」とか「投錨地」を、現代に確保することが、自分の課題だと考えた。そういう炎としてシュタイナーの思想は、ボイスと生活と仕事を貫いていた。とくにそれは、60年台後半に「芸術という概念を拡大する」というキーワードで脚光をあび、最終的には「社会という彫刻」という考えに集約されるようになったものにおいて、明らかである。

ミヒャエル・エンデの仕事においても、似たようなバックグラウンドがあるようだ。いちばんはっきりそれが目につくのは、エプラーとテヒルとの会話『オリーブの森で語りあう』だが、そこではエンデが直接、三層化の局面について語っている。彼がこの思想と取り組むようになったのは、一九六八年にまでさかのぼる。「ヒューマニズム・ユニオン」のメンバーとして、学生運動に参加した頃だ。当時、彼はシュタイナーの三層化の考えに、自分の探していたものを発見した。「つまり、はたと気づいたのです。自由・平等・兄弟愛という三つの理想、あるいは自由・民主主義・社会主義といってもいいわけですが、これらは、たったひとつの社会有機体(つまり国家)の手によって実現されるべきだとすると、お互いに排除しあわなくてはなりません。それぞれ独自の法則によって動いているこれら三つが、おたがいに作用しあうには、それぞれの当局がたがいに独立していなくては、不可能です。《精神》は『アナーキー』であるべきです。《経済》は『兄弟のように』または『ソーシャルで』あるべきです。そのあいだで《国家》は調整役として、法律をつくって、その適用を保証すべきなのです。そこだけが。平等(または民主主義)の場です。法律はだれにも等しく該当するわけですから」。

結局、ふたりの芸術家は、一方の領域、つまり芸術が、もう一方の領域、いわゆる「政治」に、どこまで介入するべきか、介入できるかについて、広範囲にわたって自分の考えを述べることになった。ヨーゼフ・ボイスは、芸術の概念を拡大した。未来の造型のフィールドとなるのは直接、社会有機体であり、みんなの参加によって、その有機体を、未来の美、目には見えない彫刻に展開・発展させるというのだ。これにたいしてミヒャエル・エンデは、芸術の概念をむしろもっと狭くとらえる。彼の考えによれば、芸術家には、特殊な使命がある。意識をつくりあげるような「イメージ」、新しいライフスタイルを提出することだ。大多数の人々が望ましいと思うような、あるいはそれしかないと思うような、未来の社会秩序をあらわしたイメージとかライフスタイル。それを提出するのが、芸術の課題というわけだ。

ふたりの出会いを準備していた段階では、私たち自身、つまりアルゲンタール自由市民カレッジのメンバーは、このような微妙な差異にほとんど気がつかなかった。私たちのインスピレーションの源泉のひとつは、いずれにしても最初から、「社会有機体の三層化」の思想であり、ヨーゼフ・ボイスが取り組んだように、それを時代に即して加工し展開することだった。じっさいボイスとは個人的な関係があり、とりわけそれは、共同プロジェクトとして結晶した。しかし私たちは文化の領域で活動しているわけだから、同様にミヒャエル・エンデの視点のおかげで、私たちの立場が明確になり、細かいちがいのあることもわかった。

一九八五年二月に出会ったとき、ヨーゼフ・ボイスがその後一年もたたないうちに、還らぬひととなろうとは、だれひとり思いもしなかった。ミヒャエル・エンデも最初は、会話の記録を公表する決心がつかなかった。こうして出版の話は、先送りになった。とはいえ、時間をこえて興味深いことがじつに多く語られているし、また重要なドキュメントでもある。というわけで私たちは、第一ラウンドの会話を世に問う決心をしたのである。ありがたいことにミヒャエル・エンデとヨーゼフ・ボイス遺作管理委員会は、計画に理解をしめしてくれた。編集にさいして心がけたのは、発言wそのまま、ということは断片のまま、収録することだった。ただし、忘れないでいただきたい点がある。ミヒャエル・エンデは、ヨーゼフ・ボイスとちがって、視点のいくつかを明確にするため、草稿に手を入れることができた。

経済的な援助をしていただいた「政治エコロジー協会」、そして、テキストの編集の手助けをしてくださったみなさんにも、お礼を申しあげたい。

これから世に出るこの本が、興味をもって読まれ、さまざまな立場を明確にし、新しい考えのきっかけとなり、また、未来の芸術の課題にかんするアクチュアルな議論に役立つことを、私たちは希望し、期待する。

本書をFVAのメンバーおよび賛助メンバーに捧げる。

一九八九年夏 アルゴイ/ヴァンゲンにて

ライナー・ラップマン

丘沢静也 訳 一九九二年 岩波書店

Social Sculptures (everybody is an artist)

ウイリアムモリス「芸術は労働における喜びの表現である」から、ヨーゼフボイスの「すべての人は芸術家である」まで、民衆芸術の流れは途切れることがなかったが、その実践は失敗の連続だったのかもしれない。21世紀になって、その追及は失われたようにも思える。

ヨーゼフボイスのモットーを訴え続ける三人の対話、20世紀末に作られたマヌエル・サイスの「社会彫刻(すべての人は芸術家である)」

農民芸術の興隆と文明の没落

自由芸術大学の読書会で、宮沢賢治『農民芸術概論綱要』を読んでいる。賢治がその理想を実践しようとするマニフェストともいえる芸術論だ。農民芸術概論綱要 第2章の「農民芸術の興隆」のメモにその名前も出てくる室伏高信のベストセラー『文明の没落』に影響を受けて書かれたとされる。

ヒトラーの『我が闘争』も翻訳した室伏は戦前・戦中。戦後と思想的変節を繰り返し、戦後には日和見主義者の烙印を押され、論壇から追い出される。現在、室伏について語る人は皆無だ。『農民芸術概論綱要』を検証するためには『文明の没落』を読むことが必要なので、賢治のメモに引用の多い「文明の没落(その二)」をPDFにまとめた。『農民芸術概論綱要』の何が正しくて、何が間違っているのかを測ることが出来るかもしれない。

室伏高信「文明の没落(その二)」

民衆芸術運動(47)

若い男女が親しく受講しているのを見た村の人たちから、小学校で行うのは児童の教育上良くないとの批判があり、二回目の農民美術講習会は金井正の経営する養蚕業の蚕室で開かれた。部屋の広さが限られていたので、新規には受講生を募集しなかったが、二千三百四十六点もの農民美術を完成させ、終業後には昨年同様、神川小学校で展覧会を行い、日本橋三越で展示即売会を開催した。さらに大阪の三越でも展示即売を行い、売れ残ったのは十四点だけであった。『中央美術』は山本鼎の特集を組み、新聞記者でロシアの十月革命に遭遇し記事を書いたこともある大庭柯公は、寄稿した「民衆の芸術的才能」で、農民美術をプロレタリア芸術として捉えている。

開始以来僅か二年目、精確に言えば農閑の二百日目に出来上がった手際として、その出来栄えの見事なことに驚いたものである。勿論その模範はこれをロシアの農民美術に採ったものであるが、兎にも角にも初めて日本で生まれたプロレタリアの新芸術として、斯程な短時日の間に斯程な製作を生み出し得たことは、本来プロレタリア自身に芸術的素質が実在しておる為であって、その実在が些少な誘発に会って、斯くも本質を発揮した所以に他ならない。

鼎は政治的な社会運動には関わらなかったが、自由画教育、農民美術運動が社会主義者の言う民衆芸術につながっていることは十分意識していた。エッセイ「美術家の欠伸」の一説に記している。

美術が常に富裕者に奉仕して栄えた。という需要関係に認める場合にそれに論はないよ、が、しかし本来美術は単に己れを好む利己主義者で、決して労働階級に背をむけているのではなく、労働階級が美術に背をむけているんだよ。だからいつか彼らが美術を求めるようになれば、美術は彼らに順応するにきまっているのだ。美術には国境はないというが階級もないんだ。――さて、彼らの雰囲気からどんな美術が生まれるか、いわゆる貴族的な美術に対してどんな創意が示されるか?これはすこぶる興味ある問題なんだ。 (八年八月十八日信州長倉村にて)

民衆芸術運動(46)

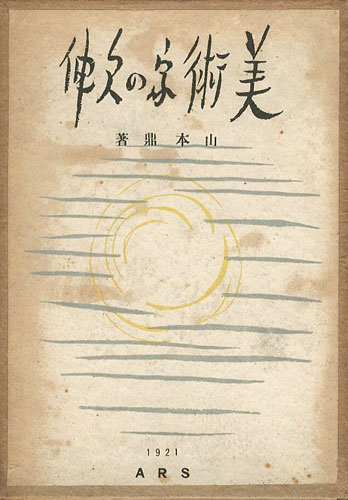

大正九(一九二〇)年、日本橋三越での第一回農民美術製作品展覧会を終えても、山本鼎は休むまもなく奔走した。六月には大阪朝日新聞社主催の「世界児童自由画展」で講演を行い、美術雑誌『みずゑ』に「農民美術建業の趣意及其経緯」を寄稿、翌月には『中央公論』誌で「自由画教育の要点」を発表する。「自由画教育の要点」に関しては翌月の『中央公論』でいくつもの批判が掲載され論争も起きるが、自由画教育が各地に伝わるきっかけにもなっている。翌年には、日本児童自由画協会を日本自由教育協会に改変し、童謡作家の北原白秋、作曲家の弘田竜太郎、児童劇作家の斎田喬、小説家の畑耕一、アルス出版の北原鉄雄らを新たに同人として、絵のみならず芸術一般に関しての自由教育の必要性を発言するため『芸術自由教育』誌を刊行した。

「芸術教育」という、無形な大建築がはじまる

そして、この雑誌が、その設計事務所だ。

ここには、たくさんな技師が入る。

愛と、

智恵と、

勇気と、

自由をもった、たくさんの技師に

——『農民美術』創刊号

大正九(一九二〇)年の夏には、星野温泉のアトリエに滞在し、版画の代表作となる『ブルトンヌ』を完成させる。版画を芸術として発信していくために、鼎が設立した創作版画協会だったが、新進の版画家も輩出され、抽象表現よりの版画が多くなっていくとともに、リアリズムを是とする鼎の作品も過去のものとなっていったのだろうか、この作品を最後に、ほとんど版画を制作しなくなる。創作版画という言葉を生み出し、現在も「日本版画協会」として続く「日本創作版画協会」を立ち上げた鼎の美術作品としての版画は、生涯で三十点ほどしか制作されていない。

民衆芸術運動(45)

文芸に親しみ、自ら詩歌や戯曲を書いていた田中智學は『佐渡』が新文芸協会によって上演され、出演者数名が国柱会の会員になったことをきっかけに、大正十一年、文芸、芸術を法華経的に開顕教正し文芸布教活動を行うとした「芸術の霊化」宣言を講演会で発表し、演劇をメインに学習所も開き、文学から声楽、体術、絵画までもを教育しようと「国性文芸会」を設立した。

世には芸術のための芸術といって芸術は方便ではないというものがあるが、一体芸術とは人間のものなのか、人間以外のものなのか、人間のものであるかぎり、人間の為の芸術であって、芸術の為の人間でないことは自明の事である。人間の為とは必ずしも低級勧善懲悪の意味でない。人間の全精神全生活を意味する。芸術のための芸術という観念は、単に専門芸術家の芸術観念としてのみ一部分妥当なので、之を以って全き芸術の標語とするならば、それは人間の全精神生活を芸術の奴隷とするもので、未究竟の芸術観である。国性文芸会は、全き芸術の中、我が国民性の中の普遍妥当的方面を発揮し、及び日蓮主義の真面目を芸術に表現する為に生まれた 「国性文芸会開会式近づく」 『天業民報』 大正十一年十一月四日

智學は日本橋三越での「農民芸術練習所」展示会の成功に影響され、国性文芸運動の中に民衆芸術の要素を取り入れたと思われる。しかし、本間久雄が民衆芸術論争の始まりに定義付けた、大衆教化としての芸術を超えるものではなかった。

民衆芸術運動(44)

ヨーロッパから帰国後出版した『油画の描き方』は版を重ね、出版から三年後の大正九(一九二〇)年頃でも読者からの手紙が届いていた。信州生まれの新進の画家小山敬三が『ロダンの言葉』に感動し渡仏したいとの相談の手紙に鼎はこう返事し、まずは渡フランスへ行けと勧めている。

……ゴッホは実に美術と恋とは両立し難いと嘆じましたね。芸術と社会的パッションだって両立しがたいです。我々は例えば刺繍をやるとしても糸から染めてかからなければ気がすまないような芸術的敏感を植えつけられて居ますがそういう純粋な享楽と、目前の道徳的混乱に対する興奮とが、一体調和出来るものでしょうか?セザンヌもロダンも良い時に生を受けましたよ。セザンヌが今日青年として生きていたとしたら、彼は明瞭にサンジカリストであったでしょうよ。

情報も研究も少ない時代であったし、制作に集中できない自分の状況を反省しての助言であったかもしれないが、ヨーロッパでは、芸術至上主義は一つの考え方でしかなく、芸術と社会は混然一体となって運動へと向かっていた。

社会主義的な画家の協同組合を夢見たゴッホのパッションは宣教師を目指した青年時代から社会的であったし、ロダンもゴッホ同様、修道士を目指していた時期もあった。鼎の主義であったリアリズムは社会主義的要請から生まれてきたものであって、その先駆者クールベはパリ・コミューンに参加し美術委員会議長に就いている。セザンヌを指導したこともある印象派の父といわれるピサロはアナキストの機関紙に寄稿するほどの活動家だった。制作に関してはアナキストだったセザンヌだが、社会運動家となるには単に裕福過ぎただけかもしれない。

愛すること、望むこと、身震いすること。 生きること だが、本当に言えば、 いっさいが思想です。 いっさいが象徴です 『ロダンの言葉抄』 高村光太郎訳