昨年11月にお手伝いした、明治大学和泉キャンパス 和泉図書館1階ギャラリーで開催された、戦後版画運動に関する資料展示『みんな版画家だった!? 戦後版画運動の成り立ちと起源』について、丸川哲史さんの報告が掲載された、明治大学大学院 教養デザイン研究科 紀要をいただきましたので、資料としてこのサイトにも残しておきます。2019年の「いすみあ」には、2018年に特定課題講座で発表した「神話と共同体〈プロメテウスとしてのヴァン・ゴッホ〉」についての報告も掲載されています。

izumiaカテゴリー: Blog

故郷と貧乏くささ

昨年秋、秋田県知事が愛媛特産のじゃこ天を「貧乏くさい」といったらしい。我が愛媛には他にも貧乏くさいソウルフードがある。

〔三津浜焼き〕お好み焼きのようなものですが、小麦粉をクレープのように薄く延ばして魚粉をかけ、キャベツ、天かすを載せて割入れた卵の上にかぶせて半分に折ったもの。他のお好み焼き同様、肉や麺を入れることも可能ですが、半分に折ることが前提なので、広島のお好み焼きに比べて具の量が少なく貧乏くさいのです。しかし、この貧乏くささが忘れられない味となるのです。キャベツ、天かすのみの素焼きが最高においしい。

〔黒いおでん〕継ぎ足しして年季の入った黒い出汁に竹串に刺した具をよく煮込んだもので、からし味噌でいただきます。もちろんじゃこ天も定番のおでん種です。

どちらも子どもの頃に食べてから何十年も口にしていませんでしたが、お好み焼きを食べた時には、近所のテーブルが一つしかない店でおばちゃんが焼いてくれた三津浜焼きを思い出し、白いつゆのおでんを食べた時には、海水浴の帰りに友人たちと寄っていた堀江のおでん屋の黒いおでんとからし味噌の味を思い浮かべていました。最近〔三津浜焼き〕は松山のソウルフードとして、少し話題になっているようです。三津に行けば駅前に古くからやっている三津浜焼きの店はあるし、市内にも新しい店が増えていました。〔黒いおでん〕は松山のおでん屋なら大体黒いのかもしれませんが、その堀江の海水浴場近くのおでん屋しか行ったことが無いので、よく分かりません。お酒の飲める年齢にはすでに上京していて、松山でおでん屋に行く機会もなかったし、家で食べていたおでんも東京のものと変わりませんでした。愛媛県庁がやっているらしいYoutubeでタレントの友近が山西駅前の「日の出食堂」を紹介していて、そこには夢にまで見たあの〔黒いおでん〕があるじゃないですか。今回帰省ついでに山西まで足を延ばして「日の出食堂」の〔黒いおでん〕を堪能してきました。黒いだし汁に浸かったくし刺しのじゃこ天は色がより黒くなって貧乏くささが増していました。

「日の出食堂」は今やあまり見ることのない家族経営のほのぼのとした昔ながらの食堂です。店の雰囲気とも相まって、さらに美味しく感じます。

伊予灘物語

何十年か振りに正月を実家で過ごした。祖父が駅長をしていた「伊予上灘駅」近くの海岸が、最近整備されているとのことで、予讃線に揺られて行ってみます。綺麗になった砂浜と、新しくできた道の駅で記憶の風景とは違う、少しおしゃれな浜になっていました。

海沿いに道路が出来るまでは日本一海に近い駅と言われ、最近はインスタ映えがすると有名になった「下灘駅」まで5~6キロ歩きます。坂の途中のかなりさびれた場所ですが、駅ではカップルや家族連れが写真を撮っています。電車が来るまで二時間近く待って「伊予上灘駅」に戻ると、もうすぐ日没、夕日が綺麗ということになっている浜に戻って2024年1月5日の、昔と変わらない夕陽が沈みます。

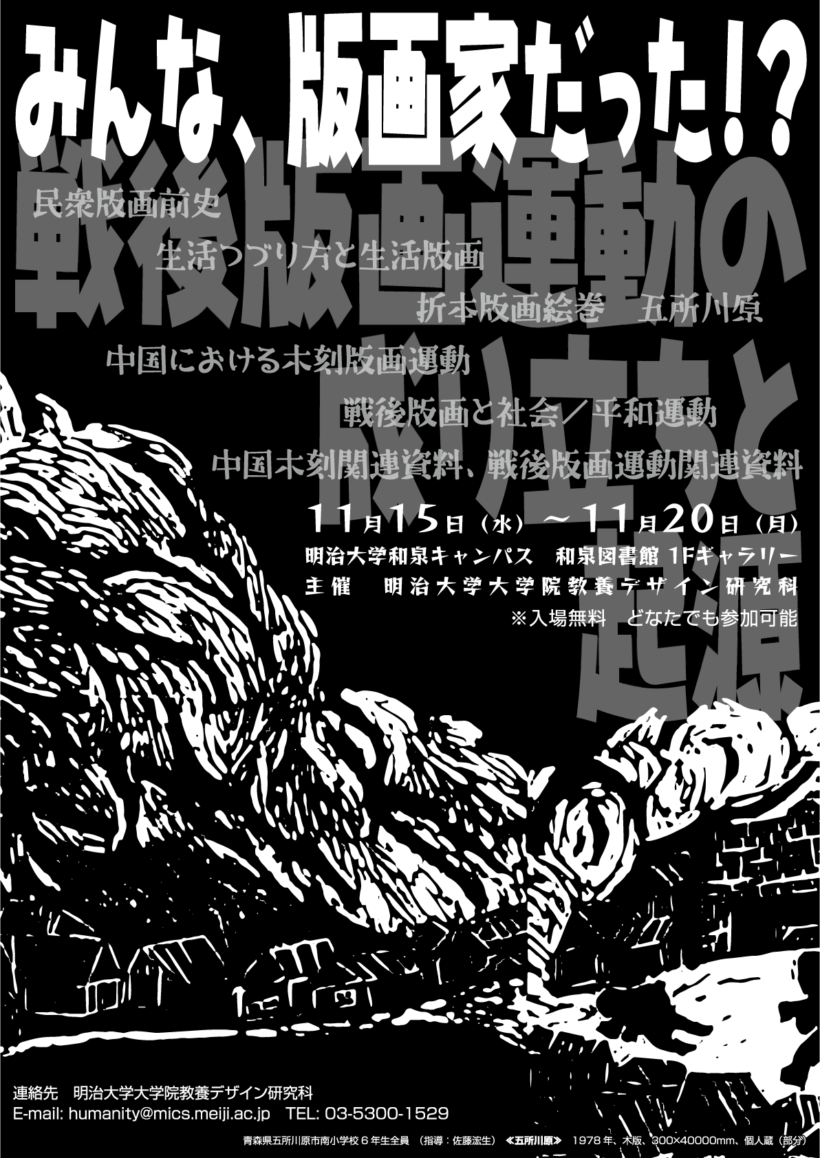

みんな、版画家だった⁉

企画段階からお手伝いしている、戦後版画運動に関する資料展示

『みんな版画家だった!? 戦後版画運動の成り立ちと起源』

11月15日(水)~11月20日(月)まで、明治大学和泉キャンパス 和泉図書館1階ギャラリーで開催されます。明大生以外でも観ることができますので、ぜひいらしてください。

※開館時間は以下になります。

平日 8時半~21時半/映像:16時半まで

土曜 8時半~19時/映像:16時半まで

日曜 10時~17時/映像なし

白い雨

広島アビエルト芝居小組公演3年目の舞台美術の手伝いを終えて、JR可部線「上八木駅」から「横川駅」に行く。「横川駅」は井伏鱒二の小説「黒い雨」の語り部である閑間重松が被爆した駅だ。電車を一本乗り過ごしてしまったので、午前8時15分には間に合わなかった。駅のホームには時計が無い。最近、JRが時計を取り外しているそうだが、駅のホームに時計が無いのはどうかと思う。1945年8月6日当日の閑間重松の足跡を辿ろうと、横川駅から歩き始めた。

空には雲一つなく、太陽の核融合の光が燦燦と降り注いでいた。土地勘が無いので道を間違えたり、迷ったりしながらも、2日間かけて大雑把に足跡を辿ることは出来た。それなりの理由があるとしても、原爆が投下され、混乱の極みにあった日に、どうして広島中を歩き回らなければならなかったのだろう。だが、そのおかげで原爆投下当日の広島の全体像が描かれることになった。この小説は重松静馬の「重松日記」を元に書かれたという。

翌日は雨だった。白い雨だ。広島駅前のホテルから宇品港まで歩き、横河駅まで戻る。東京への列車に乗るために広島駅に着いた頃には日が暮れていた。重松が通った道はいくつか行きそびれてしまったが、アビエルトの芝居で語られていた、頂部に金鵄が飾られている「平和塔」に立ち寄る。元々は「日清戦争凱旋碑」だったのを、敗戦後に「凱旋碑」の文字をセメントで塗りつぶし「平和塔」に変えてしまったそうだ。他にも白く塗りつぶされたり、地中に埋められたりした碑がいくつかあるらしい。日本人らしいといえばそれまでだが、とにかくそれは御幸通り、御幸橋近くの脇道を入った住宅地の小さな公園に似つかわしくない様で、今も立ち続けていた。

野生の教養〜飼い慣らされず、学び続ける

昨年、高円寺で開かれたグループ展に《現代の寓話》というシリーズ写真を出品した。ほんとは「神話」としたかったが、勘違いされやすい語彙なので「寓話」とした。東京を歩きながらハーフサイズのフィルムカメラで撮影した写真を二枚一組に「ブリコラージュ」したシリーズで、レヴィ=ストロースが考えたように、そこから神話が生み出されることを期待していた。

昨年、高円寺で開かれたグループ展に《現代の寓話》というシリーズ写真を出品した。ほんとは「神話」としたかったが、勘違いされやすい語彙なので「寓話」とした。東京を歩きながらハーフサイズのフィルムカメラで撮影した写真を二枚一組に「ブリコラージュ」したシリーズで、レヴィ=ストロースが考えたように、そこから神話が生み出されることを期待していた。

明治大学の岩野卓司さん、丸川哲史さん共編の本『野生の教養〜飼い慣らされず、学び続ける』が出版された。お二方には、自由芸術大学で講座を開いていただいたこともある。

丸川哲史〔魯迅の世界性、現代性、政治性〕、岩野卓司〔贈与論――資本主義を突き抜けろ!〕

出版は法政大学出版局だが、明治大学の先生方が執筆した「野生」を含んだ、または「野生」につながる、さまざまなテーマで書かれた論稿が集められている。それらを「野生的」にプリコラージュすることで、新しい教養を生み出すことを目論んでいるのかもしれない。装丁には、丸川さんの木版が使われている。今年一番のおすすめ本です。

https://h-up.com/books/isbn978-4-588-13033-5.html

目次

はじめに──野生の教養とは 【岩野卓司】

第1部 “野生”の思考

野生の教養のために──未来のカニバリズムのためのブリコラージュ 【岩野卓司】

貧乏花見のブリコラージュ 【畑中基紀】

音楽における野生の教養──ブリコラージュ楽器を中心に 【加藤徹】

野生と現代アート 【瀧口美香】

身体とテクノロジー 【鈴木哲也】

比喩の彼方 【虎岩直子】

ベケットにおける動物性のエクリチュール 【井上善幸】

野性と文明の狭間で 【斎藤英治】

ブリコラージュとしての風景──永井荷風と「煙突」 【嶋田直哉】

疑似的な野生──古代日本人の心性一斑 【伊藤剣】

第2部 “野生”の政治

戦後にループする「裂け目」──林芙美子の「野性」と「生態」 【丸川哲史】

クンとメ・ティ 【本間次彦】

猿は何者か──『猿の惑星』にみる人種表象 【廣部泉】

南洋の記憶──土方久功の『流木』 【広沢絵里子】

相互扶助による「支配のない状態」の実現は可能か──ピョートル・クロポトキンの相互扶助論に焦点を当てて 【田中ひかる】

ムスリム・アナーキストの思想 【佐原徹哉】

イラン映画にみる《野》のリリック──キアロスタミ作品から 【山岸智子】

EDの力 野生の苦悩 【池田功】

第3部 “野生”の人類史

野に生きるための教養──モンゴルの遊牧知について 【森永由紀】

自然保護区域は語る 【薩摩秀登】

「野生」の大地に生きる「野生」の人びと──ディオールの香水、ソヴァージュの広告からみえてくるもの 【石山徳子】

技術から見た東南アジアの展開 【鳥居高】

春の洞窟へのウォークアバウト──『家畜追いの妻』とアボリジナル・オーストラリアの知流 【中村和恵】

教養と身体教育 【釜崎太】

狛犬は旅をする、私も旅をする──「旅する教養」の多様なありよう 【川野明正】

合巻詞書の難解さ 【神田正行】

人新世における地球と人類の共生──野生を考える意義はあるか 【浅賀宏昭】

特別寄稿

在野の詩人・山内義雄を求めて 【高遠弘美】

おわりに──「教養」の反省と復権 【丸川哲史】

内容紹介

このご時世に大学という場から、かくも威勢よく刺激的な言葉が発せられたとは痛快事ではないか。斬新な視野を切り開く論考がめじろ押しだ。野生の知がざわざわと騒ぎ出すその瞬間の、得もいわれぬスリルを体感せよ。

野崎歓(東京大学名誉教授・放送大学教授)

野生の教養とは、農耕以前の歴史にさかのぼる、狩猟採集時代の知に基づく教養である。資本主義的・植民地主義的・官僚主義的価値観に侵された「栽培=家畜化された思考」に否を突きつけ、ブリコラージュ的発想による「野生の思考」を現代社会に復権し、飼いならされない自由な学びをつくりなおす。明治大学大学院教養デザイン研究科の多士済々の教員が問いかける、野心的な教養入門の書。

著訳者プロフィール

岩野 卓司(イワノ タクジ)

明治大学法学部教授。著書:『贈与論──資本主義を突き抜けるための哲学』(青土社)、『贈与の哲学』(明治大学出版会)、『ジョルジュ・バタイユ』(水声社)、共訳書:バタイユ『バタイユ書簡集 1917–1962年』(水声社)。

丸川 哲史(マルカワ テツシ)

明治大学政治経済学部教授。著書:『魯迅出門』(インスクリプト)、『思想課題としての現代中国』(平凡社)、『竹内好』(河出書房新社)、『台湾ナショナリズム』(講談社)。

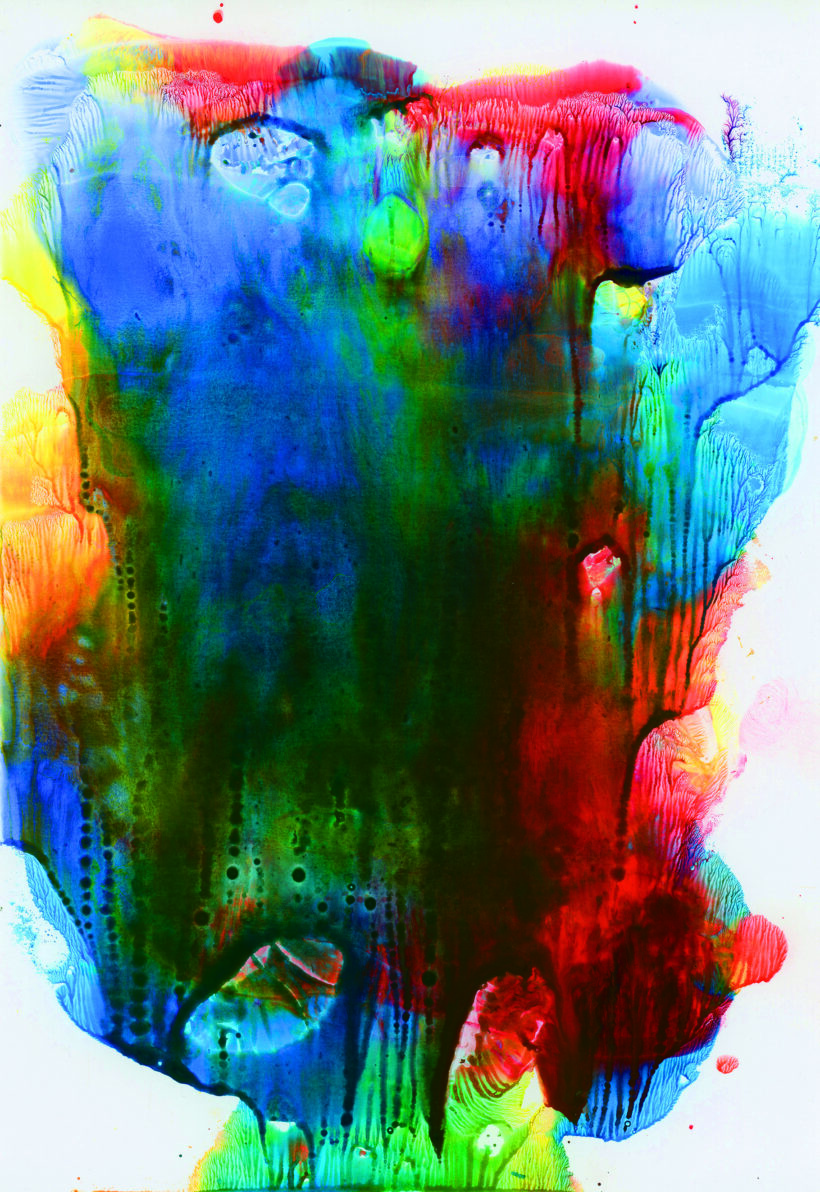

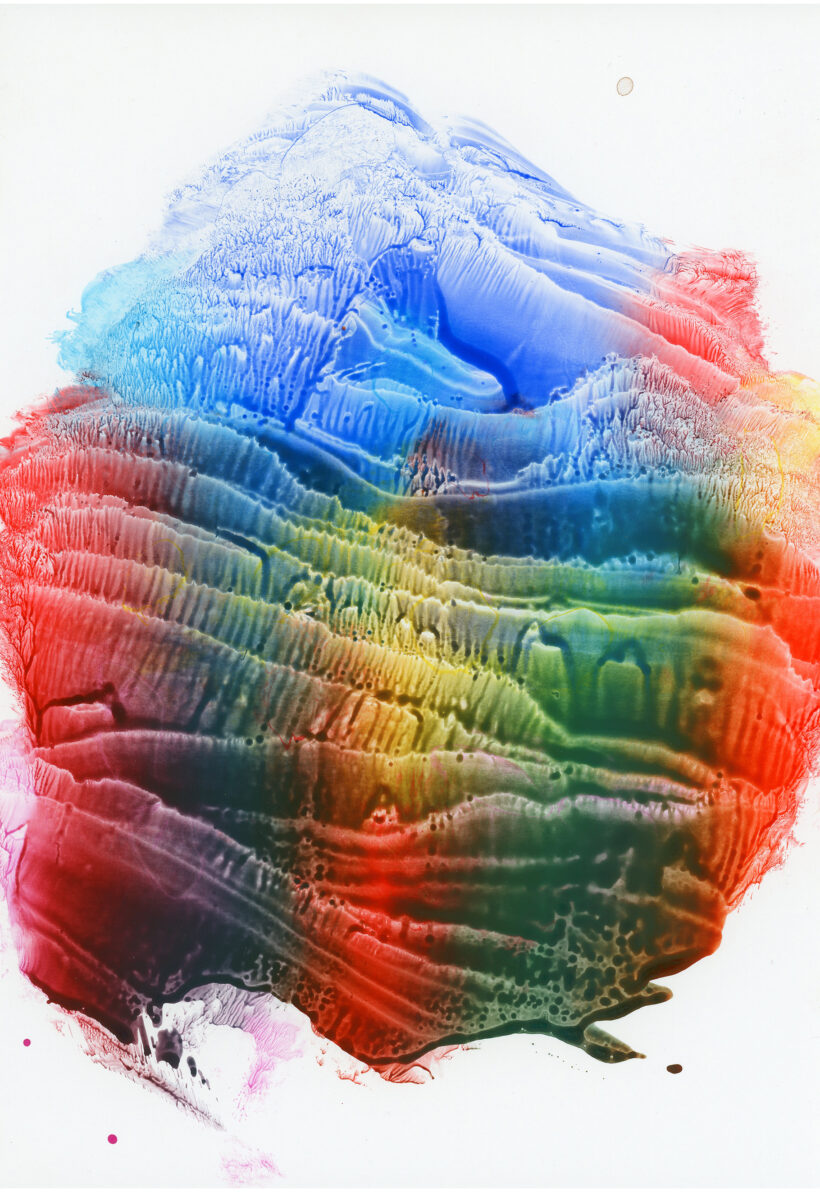

デカルコマニー〔転写〕

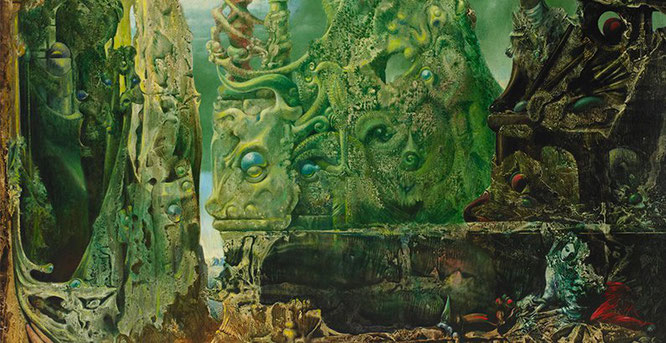

シュルレアリストの画家、オスカー・ドミンゲスが絵画技法として導入し、マックス・エルンストが数々の名作を生み出した〔デカルコマニー:décalcomanie〕。デカルコマニーはロールシャッハテストで使われる、インクを垂らした紙を折って圧着し、偶然のかたちをとりだすのと同じ原理です。

絵画技法としては、撥水性のある紙や板を使って、より複雑なイメージを生み出します。日本では詩人の瀧口修造が多くの作品を残しています。1971年のインタビューで瀧口は「いわゆるデカルコマニーの作品は1962年にミニアチュールの連作として発表したことがあり、手法そのものは周知の通り1935年頃、シュルレアリストの画家オスカル・ドミンゲスが実験として発表したもので、私も当時、この「誰にも出来る」方法をこころみたことがあり、むしろ今頃こんな「古臭くなった」手法に執着しているのは世界で私一人位いのものだろうと自負している始末です。」と言っています。

自分が物心ついた頃には、すでに古くさくなっていた技法ですが、誰にでも面白いイメージを生み出すことができるものです。瀧口修造やその影響下でデカルコマニーの表現を現在まで追求している加納光於の作品を観て、自分でも試作したことがありますが、数点作って、デカルコマニーを使うのはやめてしまいました。その偶然の中から色や形を取り出すには、まだ若すぎたのでしょう。

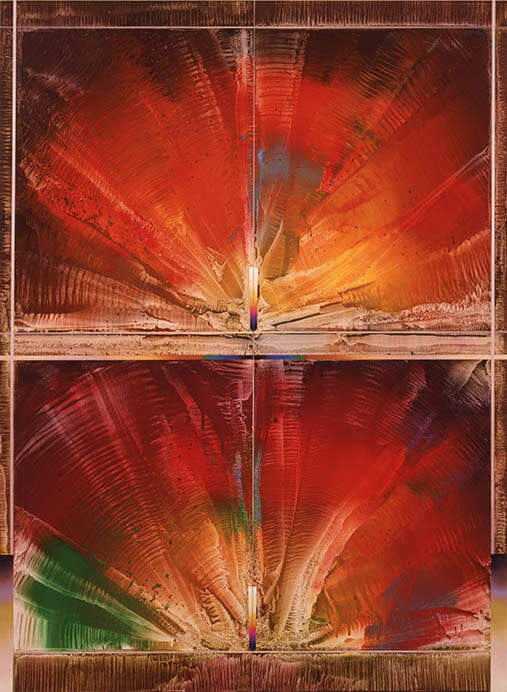

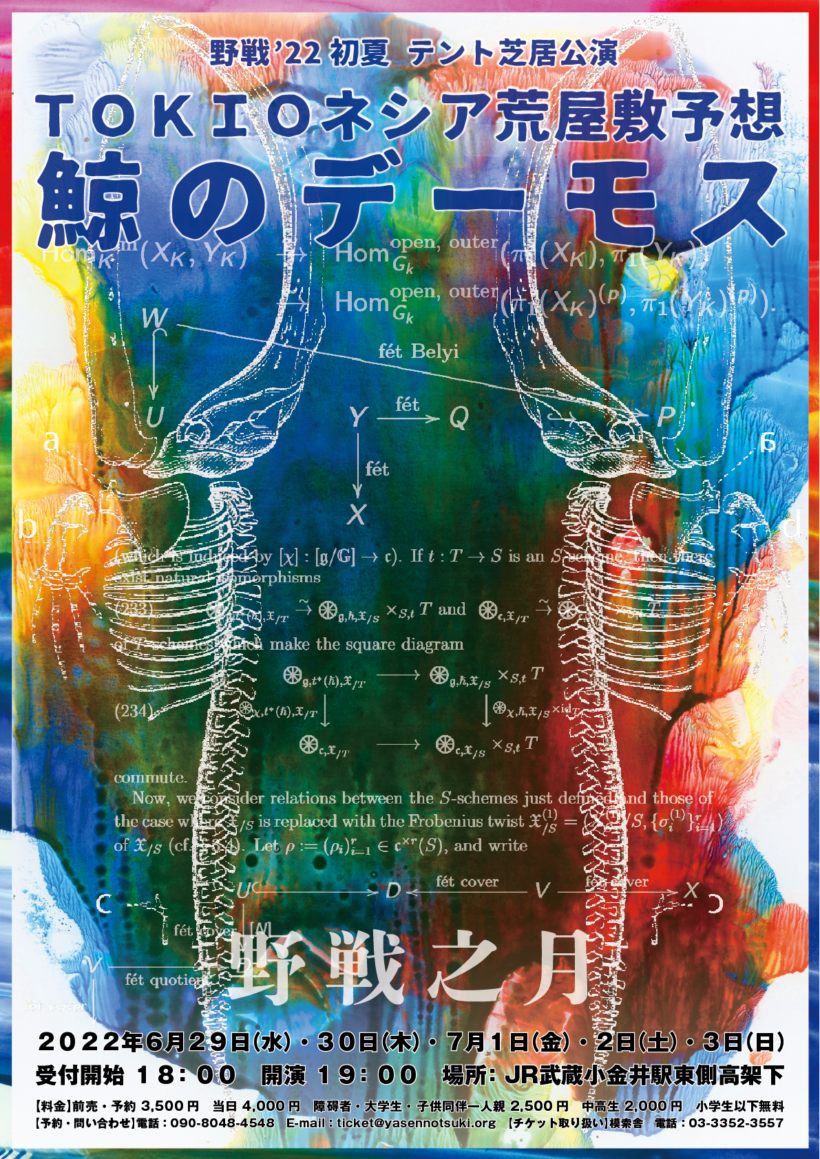

テント芝居の野戦之月のチラシ制作を数年担当していて、これまでは木版画をメインのイメージにしていたのですが、今回のタイトルが「TOKIOネシア荒屋敷予想《鯨のデーモス》」ということで、カメラ片手にスナップ写真を撮りつつ、TOKIOネシアを徘徊していました。言葉で考えることをやめて、感覚で東京を感じようと、延べ一週間ほど歩き続けて、それを捕らえるにはデカルコマニーが適していると思いついたのです。

とりあえず、新宿の世界堂で紙を選び、水性の絵の具で試してみたところ、集中が必要だということを思い出しました。偶然の産物を手にするには、無心にならなければなりません。丸一日、デカルコマニーのための時間をとって、五十枚の紙に「デカり」ました。すぐに絵の具が乾き始めるので、一枚作るのに数分です。集中すると無意識に息を止める癖があるので、想像以上に体力を消耗します。五十枚をデカり終え、五枚を選びました。最終的にチラシのデザインに合うものを一枚決めたのですが、それはまだ迷いながら手を動かしていた、2~3枚目に作ったものでした。

デカルコマニーは描画なのか、版画なのか、どちらでもないのか。偶然を捕らえるという意味においては、スナップ写真が一番近いのかもしれません。

無政府主義の幼蟲

木版画とその下絵を提供した、一錢亭文庫/菊池 與志夫「大杉榮氏を憶ふ」。大杉と手紙をやりとりした後に、大杉に直接会いに行った日の事を「無政府主義の幼蟲」と題した記事で書いている。大正11年10月29日の午後、菊池は〈労働運動社〉に大杉を訪ねたのだが、あいにく不在で、玄関で労働運動社の人たちに挨拶をしただけで門を出る。帰り道になぜか「八百屋お七の艶つぽい、たまらなく可愛らしい顔の夢」を思い起こしている。

大杉栄を題材にした映画がある。吉田喜重監督、細川俊之、岡田茉莉子 出演の『エロス+虐殺』。「美はただ乱調にある。諧調は偽りである。」と大杉は書いたが、乱調とはエロスのことではなかったか。菊池與志夫は大杉を訪ねた帰り道に、エロティックな白日夢をみたという。エロティシズム抜きでは、ほんとうの大杉栄を語れないのだ。

一錢亭文庫

ユキノシタ

子どもの頃、子ども雑誌か何かに、太陽の光に照らされた、雪の中で芽吹いている植物の写真があった。それは〈ユキノシタ〉ではなく〈フキノトウ〉だったと思うが、ほとんど雪の積もらない瀬戸内に暮らす子どもには、妙に魅力的に思えた。古井由吉の『雪の下の蟹』を読んだときも、その感覚がよみがえった。自分にとって「雪の下」は日常の中の非日常のようなものなのかもしれない。2022年2月10日に、現在暮らしている東京に雪が降った。大雪になる予報だったが、2センチの積雪量で、晴れた翌朝にはほとんどの雪は溶けていた。朝散歩しているときに、公園の花壇に残った雪の中から、顔をのぞかせている小さな花が目に入った。花の部分だけ雪が解けていた。花は発熱しているのだろうか。