広島アビエルトで行われた「芝居小組公演【荒屋敷散楽】牡蠣殻ステップ」の舞台美術の手伝いで1週間、広島に滞在した。公演も盛況のうちに無事に楽日を迎え、翌日の早朝、三島の忠海港へ向かう。港の切符売り場にはうさぎのグッズが並んでいる。

小さな客船で大久野島に渡った。月曜日なので観光客もまばらだ。少し歩くとうさぎが駆け寄ってくる。ここはうさぎの楽園なのだ。戦後に野生化したうさぎが繁殖している。なぜうさぎが繁殖したのかには諸説あるようだが、現在、この周囲約4キロの小さな島に900羽以上のうさぎが住み着いているそうだ。

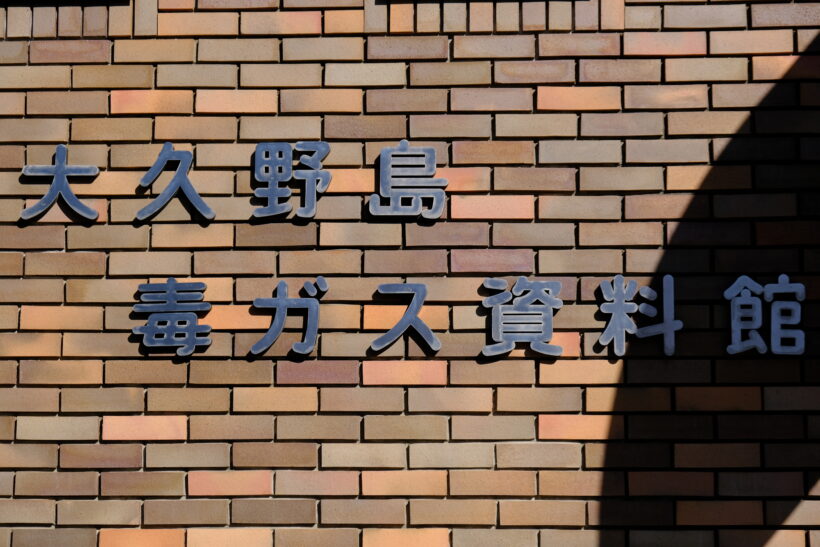

近隣住民が「多苦之島」と呼んだ時期もあるこの島では、かつて兵器としての毒ガス製造が行われていた。桟橋から10分ほど歩くと、レンガ造りの「毒ガス資料館」がある。国際条約で禁止されていた毒ガスを製造し、台湾や中国本土で使用した経緯などが、資料とともに簡単に紹介されている。

資料館を出て、5分ほど歩くとリゾートらしいホテルがある。戦後、占領軍に接収されていた島は、返還後に国民休暇村として開発された。ホテルの前の芝生の広場はうさぎによって、集中砲火をうけたように穴だらけになっている。

ホテルを過ぎると、毒ガス工場だった頃の遺構が、荒れ果てたテニスコートとともに目に入る。多くの遺構やそこへ向かう道が立入禁止になっていた。島を一周して桟橋に近づいたあたりで大きな遺構があった。毒ガス精製のための電力を供給していた発電所跡だ。建物の中に入り写真を撮った。建物を出たあとに立入禁止の看板を見つけたが、もう仕方がない。桟橋を過ぎてホテルに行き、日帰り温泉に入った。

晴れた日で、久しぶりに瀬戸内の夕焼けを見たかったが、綺麗事にしてはいけないと思う。この島は戦争犯罪の記憶を唯一残す、日本のアウシュビッツなのだから。忠海港につく頃には、空が赤く燃え始めていた。