10月5日に東京藝術大学北千住キャンパスで、現代美術政治芸術研究会主催のシンポジウム「表現の規制と自由 —— ろくでなし子逮捕事件、そして、身体表現のポリティクス」が行われます。「わいせつ電磁的記録媒体頒布罪」で逮捕された、ろくでなし子や、愛知県美術館で写真展示中に警察の指導によって性器部分を隠さざるをえなかった鷹野隆大などの事例を元に、公権力の表現活動への介入の問題について議論するようです。

10月5日に東京藝術大学北千住キャンパスで、現代美術政治芸術研究会主催のシンポジウム「表現の規制と自由 —— ろくでなし子逮捕事件、そして、身体表現のポリティクス」が行われます。「わいせつ電磁的記録媒体頒布罪」で逮捕された、ろくでなし子や、愛知県美術館で写真展示中に警察の指導によって性器部分を隠さざるをえなかった鷹野隆大などの事例を元に、公権力の表現活動への介入の問題について議論するようです。

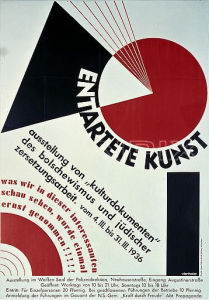

ちょうど版画がらみでドイツ表現主義について調べていて、『ドイツ表現主義の世界』の中にナチスが開催した「大ドイツ展」と「退廃芸術展」についての記述がありました。この二つの相反する展覧会を同時開催し、さらに「退廃芸術展」を18禁にして会期を一月も長くするところにナチスのプロパガンダの巧みさを感じます。

おそらくは生まれて初めて美術展というものに足を運んだであろうそれらの多くの人々にとって、自分たちが生活に喘いでいるときに、多くの税金がかくも愚劣な絵や彫刻に支払われていたことは、大きな驚きであり、激しい怒りを引き起こさないではいられなかった。この点は、展覧会を企画したナチス宣伝省の思惑どおりであった。

「退廃芸術家」の烙印を押されると、美術学校の教職に就いていた者はその職を追われ、所属団体を除名され、さらには作品の発表、売却までが禁じられ、ついには作品の制作そのものまでが禁じられるにいたった。

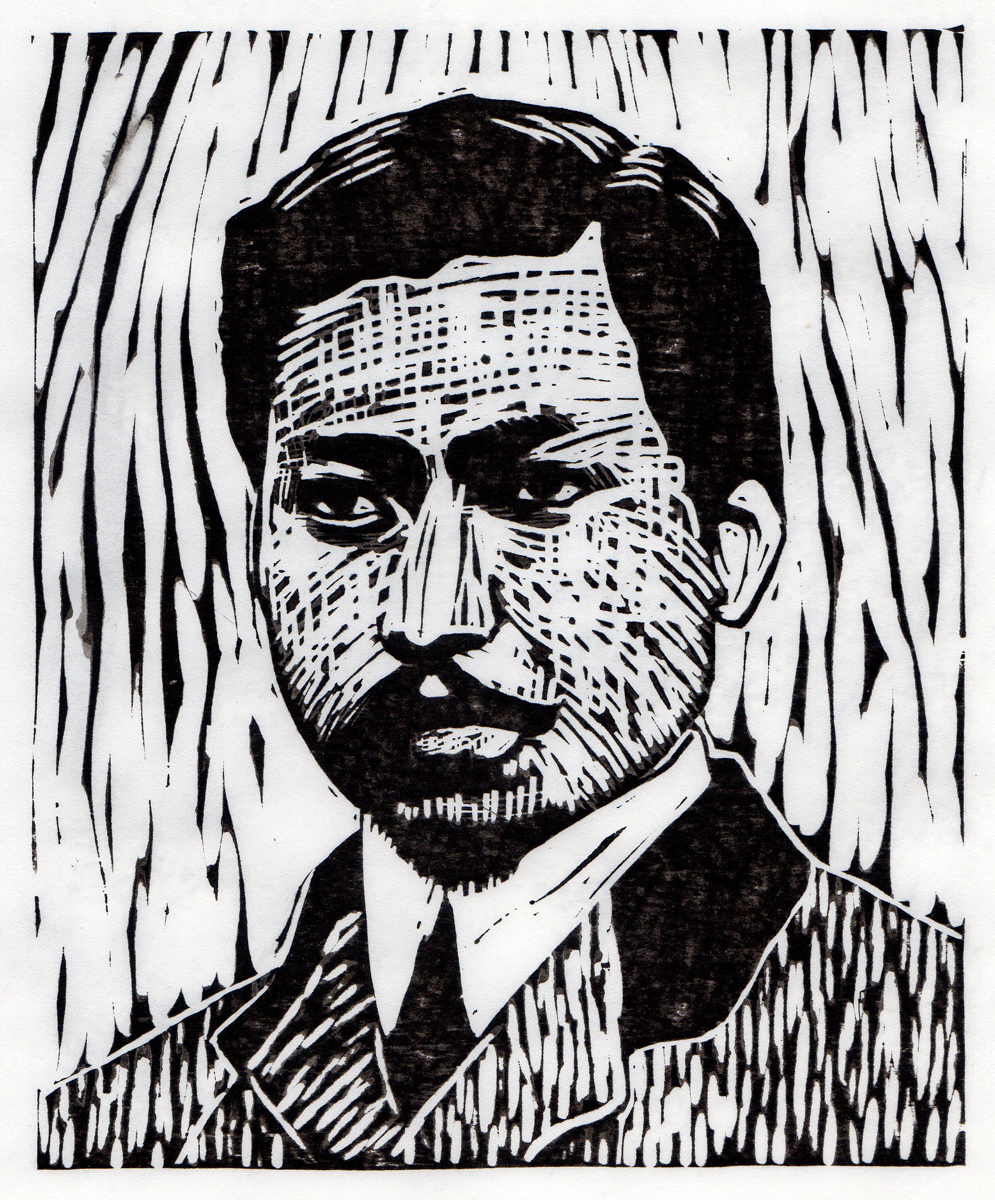

一時期、ドイツ表現主義の芸術家集団《ブリュッケ》に参加したことのある、ナチ党員の老エミール・ノルデさえも「退廃芸術家」の烙印を押され、一切の制作、画材購入禁止の通達まで下されたとの事。日本でも特に敗戦前は言論・芸術に対して、弾圧が行われてきましたが、美術作品に関してどの程度まで介入があったのか知りたいところです。敗戦後、これまでの検閲は知る限りでは「天皇・貨幣・性器」にとどまっていると思うのですが、流れによっては自由な表現すべてが規制されることも、今後ありうるのです。今は緩流に見えて、いつでも引き返せるように思えますが。

小学生の美術の時間、版画の授業で必ず使う「バレン」。何の疑問もなく受け入れていたし、よくある韓国経由で入ってきた中国の文化だろうと思っていたが、どうやら違うらしい。バレンが一番信頼できる気がして、自作のものを愛用していますが、よく考えてみると、それほど長持ちしない竹皮を使ったりしなくても、いまや他にいくらでもやり方あるだろうという摺り。海外ではプレス機か、手摺りの場合はスプーンを使うのが主流のようです。

小学生の美術の時間、版画の授業で必ず使う「バレン」。何の疑問もなく受け入れていたし、よくある韓国経由で入ってきた中国の文化だろうと思っていたが、どうやら違うらしい。バレンが一番信頼できる気がして、自作のものを愛用していますが、よく考えてみると、それほど長持ちしない竹皮を使ったりしなくても、いまや他にいくらでもやり方あるだろうという摺り。海外ではプレス機か、手摺りの場合はスプーンを使うのが主流のようです。