ニュートン

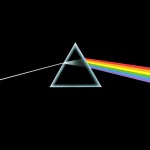

ニュートンの光学によると、色は反射である。

ニュートンの光学によると、色は反射である。

リンゴの赤は反射するスペクトルの赤の光であって、赤以外の色をリンゴが食べているのだから、リンゴの本当の色は赤以外の色ということになる。赤いリンゴは本当は緑で、リンゴの葉は赤い。光学的な色彩論は私たちの感覚の倒錯を明らかにしてくれる。その光学的な色彩論を応用して印象派は成立した。絵の具の色数も増え、気軽に持ち出せるチューブ入りの発売によって、油彩画を外で、そして太陽の光の中で描くことが出来るようになった。絵描きは光を得たが、その代わり多くのものを失った。主題性、精神性、物語性だ。

ゴッホ

印象派に関わりながらそれらを失わなかった作家がいる。フィンセント・ヴァン・ゴッホだ。彼が絵を描く目的は慈愛であった。その意味で作品はすべて習作といっていい。ゴッホは日本の浮世絵の分業制やウィリアム・モリスのアーツ・アンド・クラフツ運動の影響を受け、慈愛の発露として、貧しい画家たちの協同組合を夢見る。しかし、それを成立させるためには、ゴッホはラディカルでエキセントリックすぎた。ゴッホの死後、さらに不幸が舞い降りる。ゴッホはみるみる有名になり、作品の値は上がり続けた。共同主義は個人主義にとってかわり、作家は個人的な欲望を刺激され続けることとなる。

印象派に関わりながらそれらを失わなかった作家がいる。フィンセント・ヴァン・ゴッホだ。彼が絵を描く目的は慈愛であった。その意味で作品はすべて習作といっていい。ゴッホは日本の浮世絵の分業制やウィリアム・モリスのアーツ・アンド・クラフツ運動の影響を受け、慈愛の発露として、貧しい画家たちの協同組合を夢見る。しかし、それを成立させるためには、ゴッホはラディカルでエキセントリックすぎた。ゴッホの死後、さらに不幸が舞い降りる。ゴッホはみるみる有名になり、作品の値は上がり続けた。共同主義は個人主義にとってかわり、作家は個人的な欲望を刺激され続けることとなる。

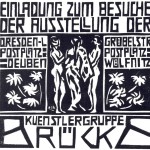

ブリュッケ

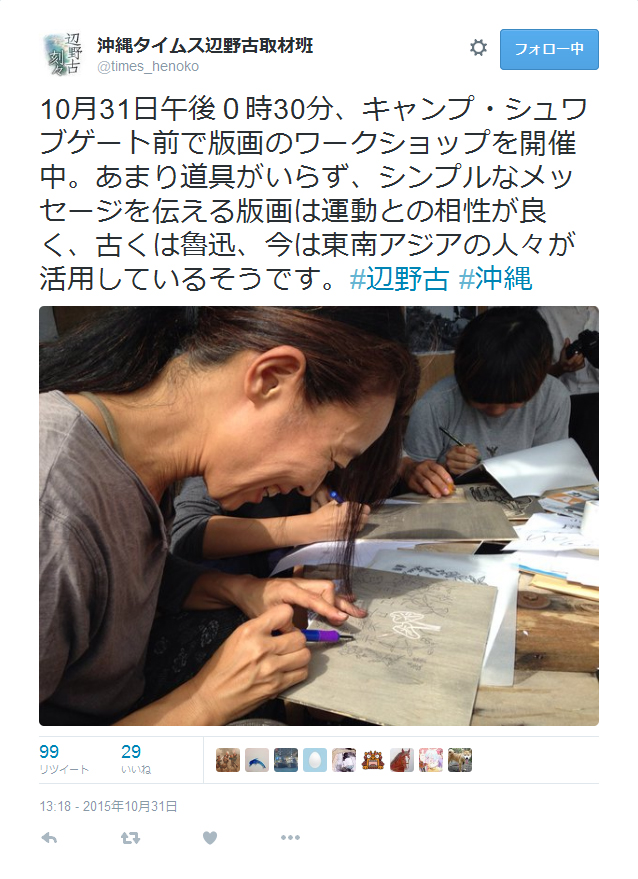

フランスで印象派がもてはやされる中、ドイツで素人による芸術集団が立ち上がる。ブリュッケだ。彼らは共同生活をしながら制作を行う。綱領を持たないことを是として自発的で自由な表現を試みる。彼らがゴッホに影響を受け、その失敗から学んだことは確かだ。しかし、メンバーの一人フリッツ・ブライルはブリュッケについてこう語る。「われわれがなにから離れようとしているかについては、よく知っていた。しかし、どこへ行こうとしているかは、全く知らなかった」と。そのような制作を行う彼らの唯一ともいえる共同作業が木版画による冊子作りだった。

フランスで印象派がもてはやされる中、ドイツで素人による芸術集団が立ち上がる。ブリュッケだ。彼らは共同生活をしながら制作を行う。綱領を持たないことを是として自発的で自由な表現を試みる。彼らがゴッホに影響を受け、その失敗から学んだことは確かだ。しかし、メンバーの一人フリッツ・ブライルはブリュッケについてこう語る。「われわれがなにから離れようとしているかについては、よく知っていた。しかし、どこへ行こうとしているかは、全く知らなかった」と。そのような制作を行う彼らの唯一ともいえる共同作業が木版画による冊子作りだった。