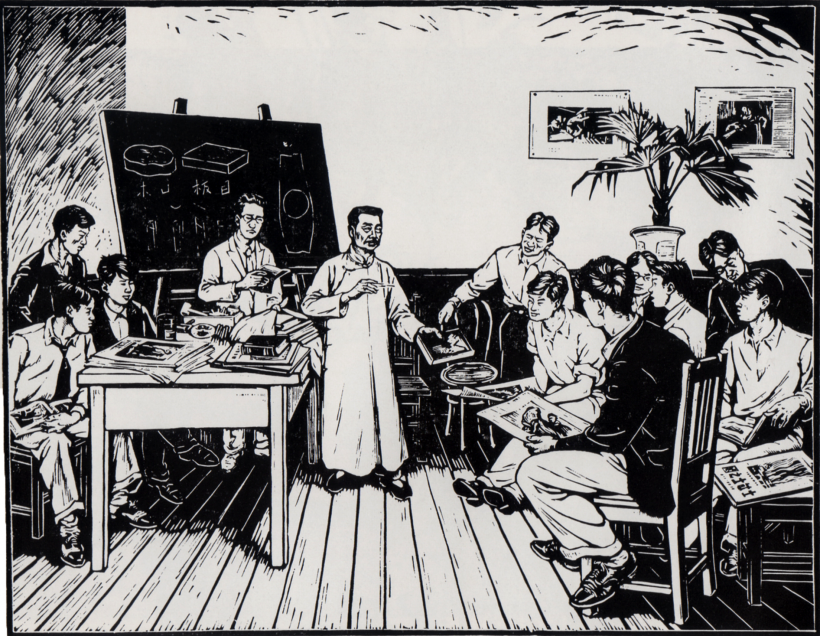

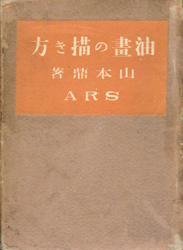

ヨーロッパから帰国後出版した『油画の描き方』は版を重ね、出版から三年後の大正九(一九二〇)年頃でも読者からの手紙が届いていた。信州生まれの新進の画家小山敬三が『ロダンの言葉』に感動し渡仏したいとの相談の手紙に鼎はこう返事し、まずは渡フランスへ行けと勧めている。

……ゴッホは実に美術と恋とは両立し難いと嘆じましたね。芸術と社会的パッションだって両立しがたいです。我々は例えば刺繍をやるとしても糸から染めてかからなければ気がすまないような芸術的敏感を植えつけられて居ますがそういう純粋な享楽と、目前の道徳的混乱に対する興奮とが、一体調和出来るものでしょうか?セザンヌもロダンも良い時に生を受けましたよ。セザンヌが今日青年として生きていたとしたら、彼は明瞭にサンジカリストであったでしょうよ。

情報も研究も少ない時代であったし、制作に集中できない自分の状況を反省しての助言であったかもしれないが、ヨーロッパでは、芸術至上主義は一つの考え方でしかなく、芸術と社会は混然一体となって運動へと向かっていた。

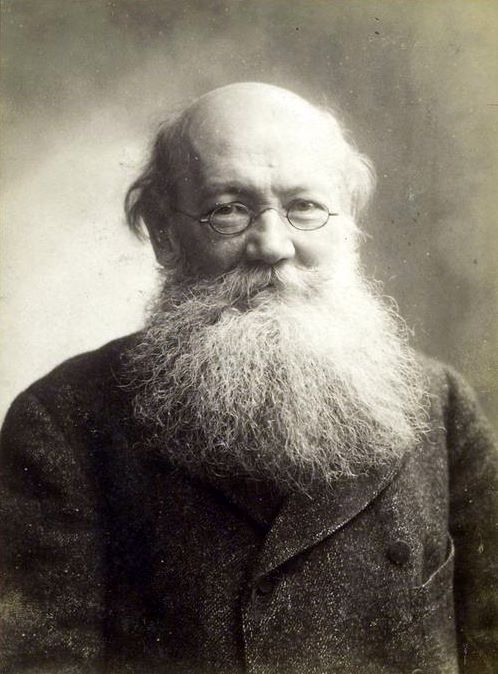

社会主義的な画家の協同組合を夢見たゴッホのパッションは宣教師を目指した青年時代から社会的であったし、ロダンもゴッホ同様、修道士を目指していた時期もあった。鼎の主義であったリアリズムは社会主義的要請から生まれてきたものであって、その先駆者クールベはパリ・コミューンに参加し美術委員会議長に就いている。セザンヌを指導したこともある印象派の父といわれるピサロはアナキストの機関紙に寄稿するほどの活動家だった。制作に関してはアナキストだったセザンヌだが、社会運動家となるには単に裕福過ぎただけかもしれない。

愛すること、望むこと、身震いすること。 生きること だが、本当に言えば、 いっさいが思想です。 いっさいが象徴です 『ロダンの言葉抄』 高村光太郎訳

と書かれていた。その老人は「八紘一宇」という言葉をつくりだし、その理想国家主義によって、石原莞爾を満州国建国に向かわせた、在家仏教団体「国柱会」の田中智学であった。山本鼎の叔父は国柱会の幹部であったし、親友で妻の兄でもある北原白秋が翌年の大正一〇(一九二一)年に田中智学の側近であった佐藤菊子と三度目の結婚をしている。鼎も白秋も国柱会の会員にはならなかったが、少なからず影響を受けることになる。後に岩手で農民芸術運動を興そうと試みる宮沢賢治は熱心な会員であった。

と書かれていた。その老人は「八紘一宇」という言葉をつくりだし、その理想国家主義によって、石原莞爾を満州国建国に向かわせた、在家仏教団体「国柱会」の田中智学であった。山本鼎の叔父は国柱会の幹部であったし、親友で妻の兄でもある北原白秋が翌年の大正一〇(一九二一)年に田中智学の側近であった佐藤菊子と三度目の結婚をしている。鼎も白秋も国柱会の会員にはならなかったが、少なからず影響を受けることになる。後に岩手で農民芸術運動を興そうと試みる宮沢賢治は熱心な会員であった。