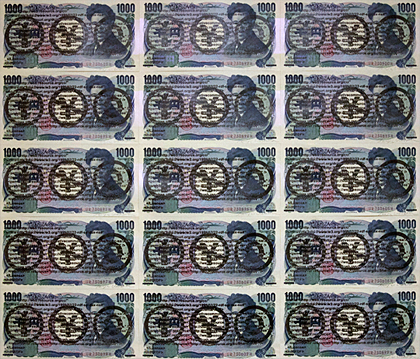

イタリアの冬

1977年の冷たい朝

真空管あるいは最新型の

トランジスタラジオ

からエンツォ・デル・レの

『Lavorare con lentezza』

が流れてくる

ゆっくり働くんだ

なにひとつ頑張ること無く

急調子で働く連中は

自分を傷つけて

しまいには病院行き

でも病院のベッドは満杯

だから間もなく死んでしまうよ

ラジオアリーチェの

一日の放送が始まった

トリノでは労働者

たちが工場を占拠し

南部からやってきた

出稼ぎは仕事に行かず

自動車を盗み

生活費に換えジェノバ

では赤い旅団が有力者

を誘拐している共産党は

保守政党と手を結び

労働組合は若者を

監視しはじめた逮捕者は

「懺悔者のシステム」

で無実の活動家を

有罪にするローマでは

ファシストが大学に

押し入り学生の頭

を撃ち抜いた

ラジオアリーチェが

流れるボローニャでは

「共有と開放」

と名のるカトリック

聖職者団体の

集会で排除された

アウトノミアの若者が

警官の銃弾によって

死亡する3月11日

その死はすぐさま

ラジオアリーチェの放送で

ボローニャの活動家が

知る追悼はデモから

暴動へと発展した

3月11日

3月12日

警察

がラジオアリーチェ

を襲撃し

鉛の時代

は最盛期

を迎える