1950年に原爆の図三部作が完成し、全国巡回が始まった「原爆の図」。1953年には世界巡回が始まり、1956年、第十部『署名』の完成とともに、十部作の世界巡回が始まる。世界巡回以前に、第十部『署名』は1956年の日本アンデパンダン展で展示された程度だろう。1963年に十部作が巡回を終えて日本に戻ってくるまでの七年間、原爆の図が世界をめぐり核兵器の悲惨を伝えたことは、各国の核兵器廃絶の機運を高めたかもしれないが、国内での展示が途絶えてしまったことは、日本にとっては不幸だったのかもしれない。十部作が巡回を終えた1963年には、東海村に建設された動力試験炉で日本最の原子力発電を行われ、1965年には、杉並の住民署名運動がきっかけとなって始まった原水爆禁止世界大会がソ連の核実験の賛否をめぐって、原水協と原水禁に分裂してしまっている。

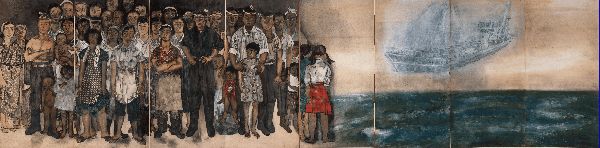

常に賞賛と批判を受けてきた原爆の図だが、第九部『焼津』と第十部『署名』については批判がとかく多い。それ以前の原爆の図は広島の原爆被害を描いたものであったが、この2作品はアメリカのビキニ環礁でアメリカ軍が行った水爆実験による第五福竜丸被爆事件とその後の水爆実験禁止運動を描いたものだ。日本の戦争責任から離れた場所で起きた被爆事件からくる、国民的な被害者意識と、世界巡回に対応したと思われるナショナリズム(日本文化の紹介)的なモチーフが批判の的となっている。第九部『焼津』の右上の第五福竜丸は最初に描かれた富士山を消した後に描かれた。丸木位里・俊の画力を持ってすれば、もっとうまく画面を整えることも出来たと思うが、亡霊のような第五福竜丸の船影が中途半端に描かれたままになっている。第十部『署名』には和装の女性、モダンな髪型をした医師やセーラー服を着た女子学生も描かれ、老若男女、職業の種別を問わず、様々な人たちが署名を行ったことを表現しようとしている。眼を惹くのは編み笠をかぶり三味線を弾く女性の姿で、高円寺の阿波踊りが連想されるが、高円寺で当初「高円寺ばか踊り」として阿波おどりの行事が始まるのは1957年で、『署名』の完成の翌年である。モデルをお願いした女性がたまたまそのような格好をしてきたのでそのまま描いたとのことだが、その後の高円寺阿波おどりの盛況を予期しているようなモチーフである。阿波おどりのことはさておき、「原爆の図」に海の向こうに富士山をみながら暮らす焼津の漁民や、日常生活の中で署名する住民を描くことは許されなかった。その後は広島を描いた作品に戻り、十三部では日本人による米兵虐殺を、十四部では強制労働により被爆を受けた朝鮮のひとたちを描き、最後の十五部では、はじめて長崎の原爆の絵を完成させた。

第九部『焼津』と第十部『署名』では、筆もこころも揺らいでいる。このゆらぎを見つめることが、戦争や核兵器についての意識のゆらぎが大きくなり始めた現状において必要とされているのではないだろうか?