春季皇霊祭、お彼岸の中日、風ふく日。

樹明君から酒を寄越す、T子さんが下物を持つてくる、やがて樹明君もやつてくる。……

出立の因縁が熟し時節が到来した、私は出立しなければならない、いや、出立せずにはゐられなくなつたのだ。

酔歩まんさんとして出かける、岐陽君を訪ねる、酒、さらに呂竹さんを訪ねる、そしてFをSを訪ねて酒。

とう/\出立の時間が経過してしまつたので、庵に戻つて、さらに一夜の名残を惜しんだ。

投稿者: artNOMAD

山頭火を生きる:三月二十日

倦怠、倦怠、春、春。

樹明君、そしてT子さんが来た、例によつて例の如し。

山頭火を生きる:三月十九日

花ぐもりだ、身心倦怠。

T子さん来庵、愚痴と泣言とをこぼすために(それを聞く私は辛いかな)。

夜はしんみり読書。

山頭火を生きる:三月十八日

晴、今日からお彼岸。

なしたい事、なすべき事、なさずにはゐられない事。

早く旅立ちたい。――

樹明来、同道して散歩、そしていら/\どろ/\。

春の水をさかのぼる

笑へば金歯が見える春風

山頭火を生きる:三月十七日

晴、風、春だ。

旅立つ用意をする。――

蓬摘む女の姿、春らしいな。

山頭火を生きる:三月十六日

雪、しづかな雪であり、しずかな私だつた。

おとなしく新酒一本、それで沢山。

・うれしいたよりもかなしいたよりも春の雪ふる

・けふも木を伐る音がしづかな山のいろ

山頭火を生きる:三月十五日

雪が降りしきる、敬君を駅まで見送る、一杯やる、雪見酒といつてもよい。

酔うて労れてぐつすりと寝た。

夜は読書。

山頭火を生きる:三月十四日

曇、白い小さいものがちら/\する。

老遍路さんがやつてきた、珍客々々。

身辺整理。

しづかに読書してゐると、若い女の足音がちかづいてきた、女人禁制ではないが、珍らしいなと思つてゐると、彼女はF屋のふうちやんだつた、近所まで掛取りにきたので、ちよつと寄つて見たのだといふ、到来の紅茶を御馳走した、紅茶はよかつたらう!

夕方、約の如く敬治君が一升さげて来てくれた、間もなく樹明君が牛肉をさげて来た、久しぶりに三人で飲む、そして例の如くとろ/\になり、街に出かけてどろ/\になつて戻つた。

・雪ふりかゝる二人のなかのよいことは

・雪がふる人を見送る雪がふる

・この道しかない春の雪ふる

・ふる雪の、すぐ解ける雪のアスフアルトで

・かげもいつしよにあるく

・けふはこゝまでの草鞋をぬぐ

・椿咲きつづいて落ちつく

山頭火を生きる:三月十三日

折々降るが、ぬくいので何よりだ。

思ひ立つて山口へゆく、椹野川風景もわるくない、桜冬木、白梅紅梅、枯葦、枯草、ことに川ぞひの旧道は自動車が通らないのがうれしい。

蕎麦は敦盛、味は義経――このビラには新味はないが効果はあらう。

温泉はよいなあ、千人風呂は現世浄土だ。

鰯の卯の花はうまかつた、一つ三銭、三つ食べた。

秤り炭二十銭、線香十銭、これが今日出山の目的の買物だつた。

定食二十銭の(これはたしかに安い)一杯機嫌で映画館にはいつた、何年ぶりのシネマ見物だらう、今日初めてトーキーを聴いたのだから、私もずゐぶん時代おくれだ。

ぬかるみを五里ぐらゐ歩いたらう、くたぶれた、帰庵したのは一時頃、それからお茶をわかして。……

手足多少の不自由、何だか、からだがもつれるやうな。

・生きてゐるもののあはれがぬかるみのなか

・いつも馬がつないである柳萠えはじめた

・猫柳どうにかかうにか暮らせるけれど

ぬくい雨でうつてもついても歩かない牛の仔で

・焼芋やいて暮らせて春めいた

・監獄の塀たか/″\と春の雨ふる

・病院の午後は紅梅の花さかり

・ずんぶりと湯のあつくてあふれる(湯田温泉)

・早春、ふけてもどればかすかな水音

・春めけば知らない小鳥のきておこす

・あたゝかい雨の、猿のたはむれ見てゐることも

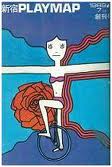

本間健一『60年代新宿アナザー・ストーリー タウン誌「新宿プレイマップ」極私的フィールド・ノート』

70年代末の松山にもまだジャズ喫茶は数件あった。いつもすいていたので、最盛期はもう終わっていたのだろう。数回通っただけで、常連になることもなかった。違った世界が都市にはあると、音楽の情報誌に記されているような、輸入レコードのジャケットのような匂いを求めて東京に来たのだと思う。1980年に上京してすぐに噂の「DIG/DUG」にも行ってみたが、求めていたような泥臭さは感じなかった。その頃は下戸でアルコールは苦手、金もない。時代はディスコ、テレビゲーム、ルービックキューブ、極めつけはウォークマン。演劇好きな年上の彼女に連れられ通う、紀伊国屋ホールのつかこうへい、花園神社の赤テント、丸井のDCブランドバーゲンと画材を買う、その頃はドンキーホーテの圧縮陳列のようだった世界堂が、新宿のイメージになってしまった。その後、国分寺で対抗文化の残滓を少し味わうことになるのだが、それもバブル経済によって、きれいに拭い去られてしまった。さほど意識はしていなかったが、この渇きを求めてこれまで生きてきたのだと思う。この本には、まさに自分が求めていた時代の匂い、60年末から70年初頭の新宿が描かれていて、“追憶に欲情をかきまぜたり. 春の雨で鈍重な草根をふるい起こ”すように読みました。もうすぐ春ですね、ちょっと気取ってみませんか。

70年代末の松山にもまだジャズ喫茶は数件あった。いつもすいていたので、最盛期はもう終わっていたのだろう。数回通っただけで、常連になることもなかった。違った世界が都市にはあると、音楽の情報誌に記されているような、輸入レコードのジャケットのような匂いを求めて東京に来たのだと思う。1980年に上京してすぐに噂の「DIG/DUG」にも行ってみたが、求めていたような泥臭さは感じなかった。その頃は下戸でアルコールは苦手、金もない。時代はディスコ、テレビゲーム、ルービックキューブ、極めつけはウォークマン。演劇好きな年上の彼女に連れられ通う、紀伊国屋ホールのつかこうへい、花園神社の赤テント、丸井のDCブランドバーゲンと画材を買う、その頃はドンキーホーテの圧縮陳列のようだった世界堂が、新宿のイメージになってしまった。その後、国分寺で対抗文化の残滓を少し味わうことになるのだが、それもバブル経済によって、きれいに拭い去られてしまった。さほど意識はしていなかったが、この渇きを求めてこれまで生きてきたのだと思う。この本には、まさに自分が求めていた時代の匂い、60年末から70年初頭の新宿が描かれていて、“追憶に欲情をかきまぜたり. 春の雨で鈍重な草根をふるい起こ”すように読みました。もうすぐ春ですね、ちょっと気取ってみませんか。

3月27日(木)に高円寺素人の乱12号店で、地下大学 「新宿文化戦争」戦後秘話──「雑誌を街にした男」に話を聞こう。▶出版イベント:本間健彦『60年代新宿アナザーストーリー タウン誌『新宿プレイマップ』極私的フィールドノート』が開かれます。